Géosciences

L’ISSKA mène une activité scientifique dans les différents domaines liés au karst : géologie, hydrogéologie, géomorphologie, paléoclimatologie.

Les connaissances acquises et les compétences développées au sein de l’Institut, depuis plus de vingt ans nous permettent d’intervenir sur toutes les problématiques qui peuvent survenir lors de la conduite de projets en milieu karstique.

L’ISSKA porte et participe aussi bien à des projets très apliqués, liés par exemple au percement de tunnels, qu’à des projets de recherche fondamentale, notamment en accueillant et encadrant des doctorants et postdoctorants.

Recherche appliquée

Ressources en eau

Les eaux souterraines représentent l’essentiel des ressources en eau en milieux calcaires. Ces ressources sont souvent de bonne qualité et en quantité suffisante, mais la difficulté reste leur accessibilité. Localiser et dimensionner des ouvrages de production d’eau en fonction de l’adéquation entre besoins et ressources disponibles nécessite une connaissance préalable du milieu et des investigations spécifiques. L’ISSKA apporte des solutions pour la recherche, l’exploitation, la gestion et la protection des eaux souterraines en milieu calcaire.

Dangers naturels

Le karst joue un rôle particulier dans la problématique des dangers naturels. L’ISSKA a développé des méthodes d’investigations pour l’évaluation et la cartographie des dangers naturels suivants :

Danger d’effondrements en milieu karstique

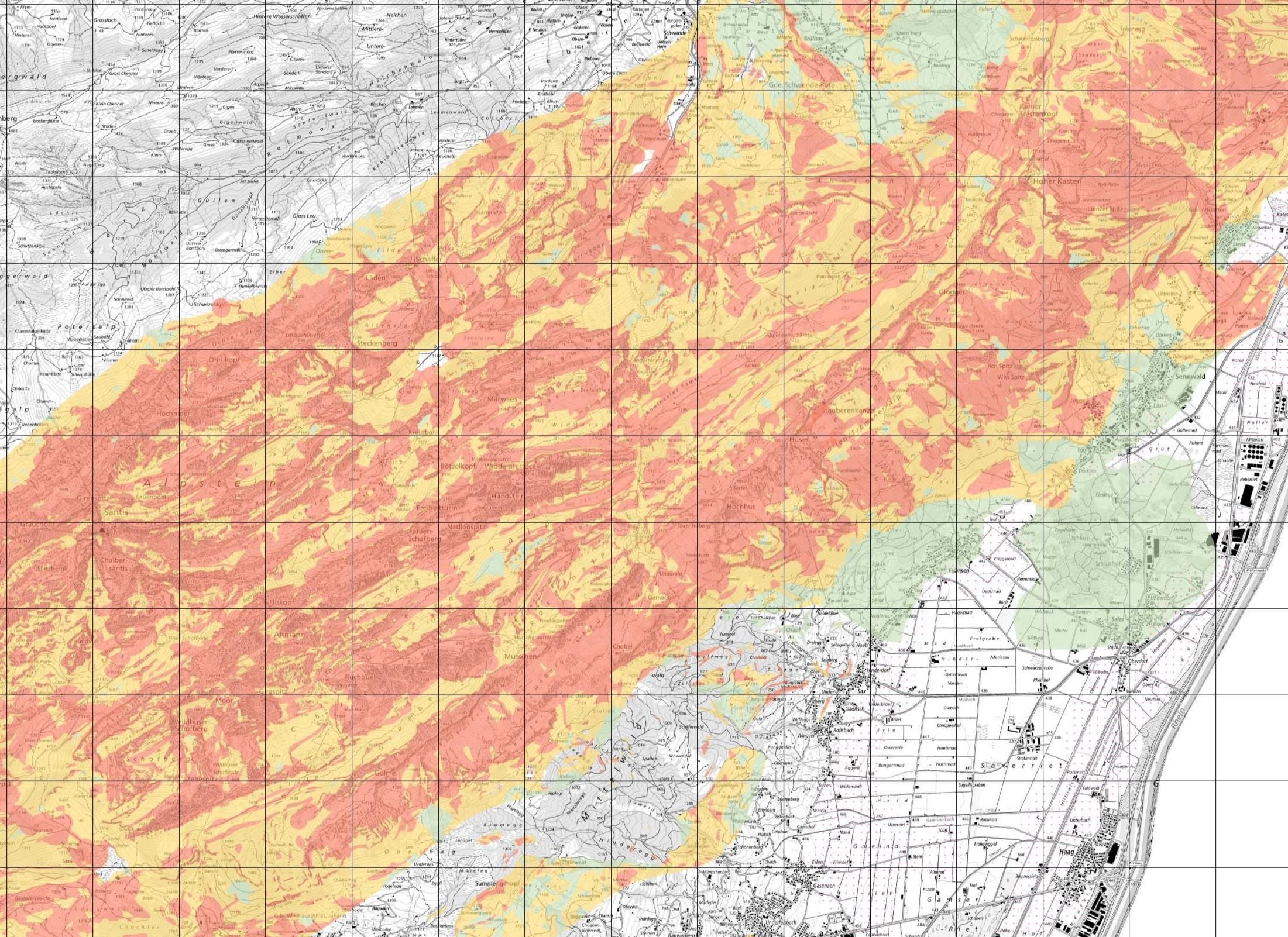

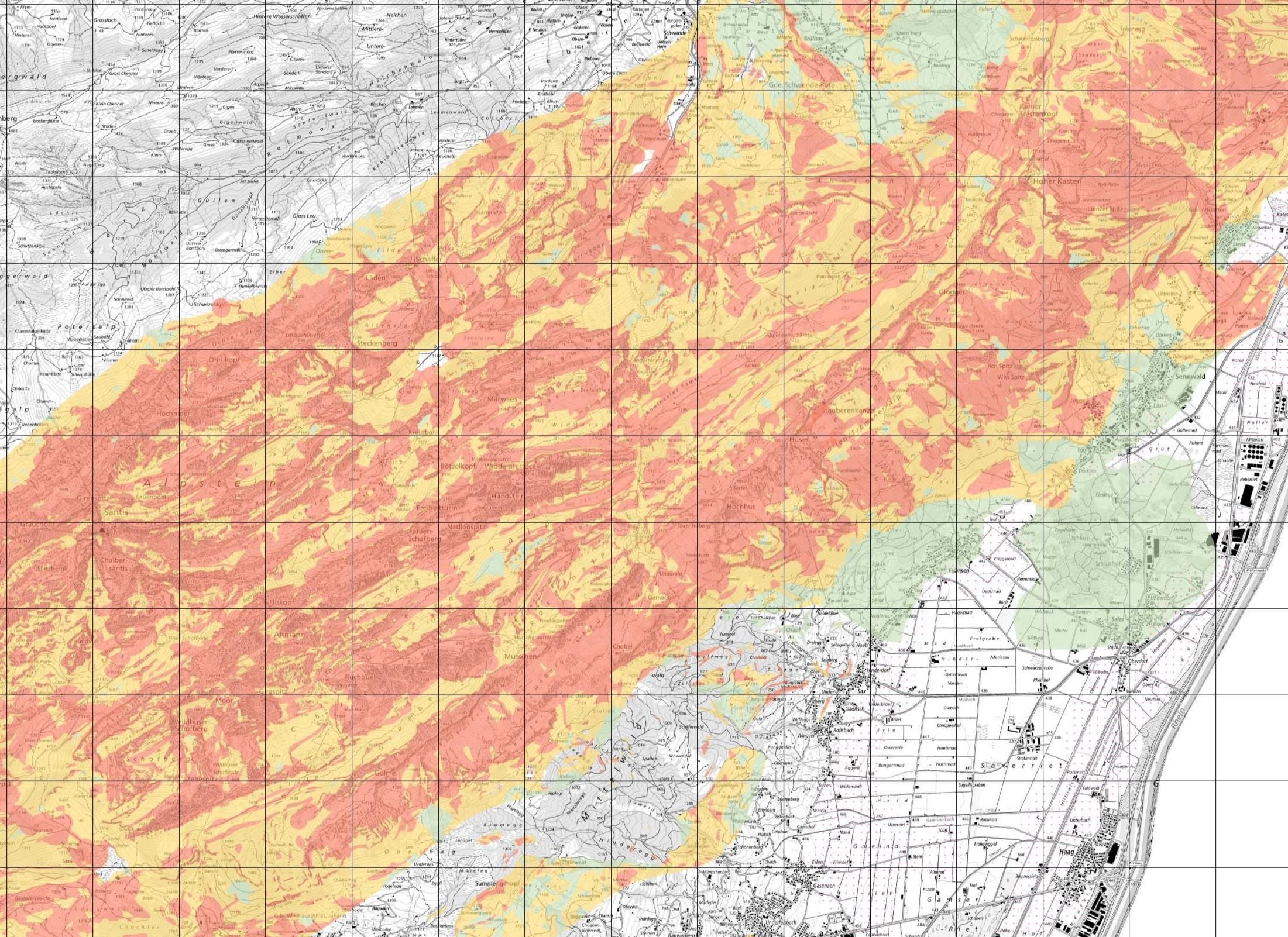

Dans les régions karstiques, des effondrements se produisent régulièrement. L’étude de ces phénomènes par des cas concrets nous permet de prédire les conditions qui conduisent à ces évènements. Des cartes de zonation des risques d’effondrement peuvent donc être produites.

Ressources

-

Effondrement en aval de la STEP de La Chaux-de-Fonds. © ISSKA

-

Doline d’effondrement dans un paturage jurassien. © ISSKA

-

Effondrement en plein centre-ville de La Chaux-de-Fonds (NE). © ISSKA

Danger de crues en milieu karstique

Dans le karst, les écoulements sont essentiellement souterrains donc invisibles. Il arrive cependant que la nappe souterraine atteigne la surface, inonde des endroits habituellement secs, et produise des augmentations brutales et conséquentes du débit des rivières. Grâce aux modèles développés par l’ISSKA (KARSYS, KarstMOD), il est possible de prévoir les inondations, les débits des rivières et de produire des cartes de dangers de crues, adaptées aux spécificités du karst.

-

Montée du niveau de l’eau souterraine jusqu’à la surface lors d’une crue à Chevenez (JU). © ISSKA

-

Inondation sur le cours de L’Allaine (JU). © ISSKA

-

Grotte de la Cascade (Môtiers, NE) pendant la crue de 2006. ©ISSKA

-

Carte de la vulnérabilité du karst dans le canton du Saint-Gall. ©ISSKA

Génie civil

L’ISSKA accompagne les projets de génie civil en région karstique et propose des solutions pour prévenir les problèmes de stabilité, de venues d’eau ou d’infiltration des eaux grises.

L’ISSKA est fréquemment mandaté pour accompagner des projets d’aménagement de surface (autoroutes, parcs éoliens) ou le percement d’ouvrages souterrains (tunnels, galeries, etc.). A travers les activités de recherche et développement, l’ISSKA a mis au point des méthodes permettant d’identifier et de remédier aux problèmes que posent les constructions en milieu karstique. La méthode KarstALEA, fruit d’une collaboration avec l’Office Fédéral des Routes (OFROU) est une illustration des méthodes pratiques développées par l’institut.

Ressources

Travaux souterrains

L’ISSKA est spécialisé dans les travaux de mesures et de documentation en milieu souterrain.

L’ISSKA intervient fréquemment pour l’établissement de modèles souterrains permettant la compréhension, l’aménagement et l’exploitation des aspects géologiques et hydrogéologiques souterrains. Différents outils peuvent être proposés pour la localisation, la topographie ou l’acquisition 3D des vides souterrains. Les exemples d’application sont nombreux :

- Dimensionnement d’aménagements souterrains: infrastructures touristiques, pose de conduites, etc. ou d’aménagements de surface en interaction avec le sous-sol;

- Planification pour la stratégie d’exploitation de gisements souterrains (ex. mines de sel) ou pour l’évaluation des capacités de remblais;

- Documentation des ouvrages souterrains historiques, etc.

L’ISSKA possède aussi une grande expérience en ce qui concerne l’instrumentation de phénomènes en milieux souterrains, notamment dans le cadre de suivi de la qualité des eaux souterraines, de la qualité de l’atmosphère souterraine ou des ébranlements lors de travaux d’aménagement.

Énergies renouvelables

Les régions karstique sont de plus en plus concernées par l’aménagement d’infrastructures pour la production d’énergies renouvelables; principalement hydroélectrique, géothermique et éolienne. L’ISSKA accompagne les maitres d’ouvrages dans les projets de développement des énergies renouvelables dans ces régions.

Hydroélectricité souterraine

Les eaux souterraines karstiques représentent un certain potentiel de production d’électricité. Cette exploitation n’est toutefois pas sans risque pour le milieu et les risques doivent être évalués par des spécialistes.

L’ISSKA, au travers d’accompagnements de projets ou d’études d’impact est actif dans ce domaine. Nous sommes à même de poser un diagnostic au niveau de l’avant-projet pour voir si celui-ci a des chances d’aboutir et quelles adaptations seraient nécessaires pour être en accord avec différentes législations et instructions pratiques liées aux projets dans le karst.

Eoliennes

L’implantation d’éoliennes en milieux karstiques doit faire l’objet d’un accompagnement spécifique sur le plan des impacts pour l’environnement et réciproquement des risques de stabilité pour l’ouvrage.

Géothermie

Les mécanismes de propagation de chaleur dans le sous-sol karstique sont très différents des autres environnements géologiques. Les projets d’exploitation nécessitent souvent une adaptation et un accompagnement spécialisé. L’ISSKA possède des outils et de l’expérience dans ce cadre, et collabore avec le Centre d’hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel qui est un centre de compétence reconnu.

Recherche fondamentale

Spéléogenèse

Les grottes et le paysage karstique résultent de la dissolution des calcaires dans les eaux de pluie. Dans certains cas, la dissolution peut résulter d’autres causes (p.ex. des remontées de gaz profonds). Comprendre comment se forment les grottes présente un intérêt évident pour le spéléologue qui les explore. Cependant, la prévision de la présence d’un vide souterrain constitue aussi une information importante pour un ingénieur qui doit construire un tunnel ou pour un hydrogéologue qui doit capter de l’eau.

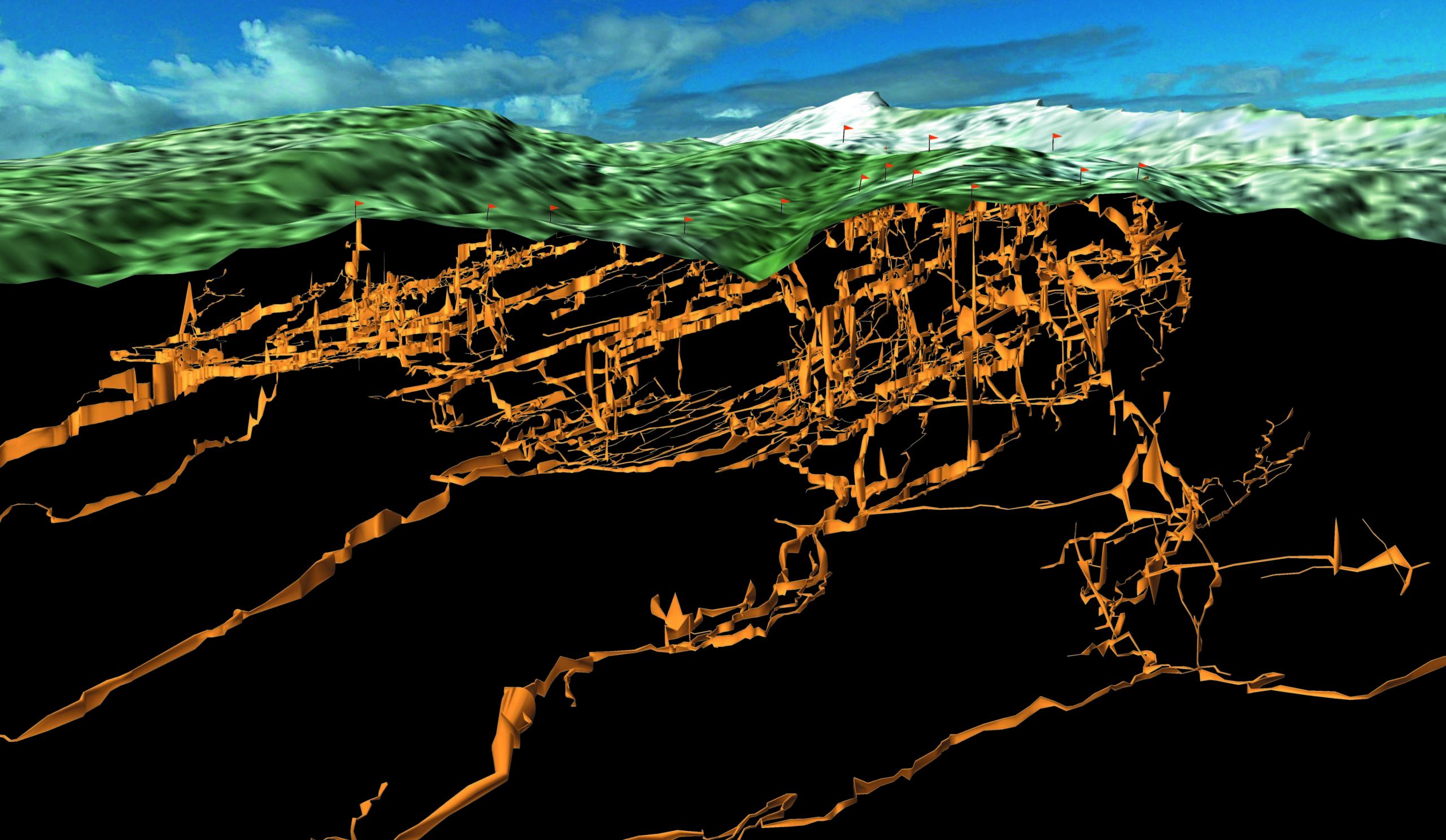

Plusieurs modèles numériques de spéléogenèse ont été développés au cours des 35 dernières années. Ils nous ont appris énormément de choses sur les principes, les vitesses de formation et les grandes lignes de la géométrie des réseaux de galeries souterraines. Cependant, la caractérisation des paramètres de terrain, permettant d’alimenter ces modèles, est comparativement relativement en retard. L’ISSKA contribue donc par ses recherches à fournir des données de terrain, à les représenter et à les confronter aux résultats des modèles de simulation.

Les structures karstiques ne se développent clairement pas de manière aléatoire. Nous en avons cerné les caractéristiques générales, et pouvons esquisser les zones potentiellement les plus karstifiées. Toutefois, pour générer des réseaux réalistes, il reste du travail pour les générations futures…

Nos travaux concernent surtout :

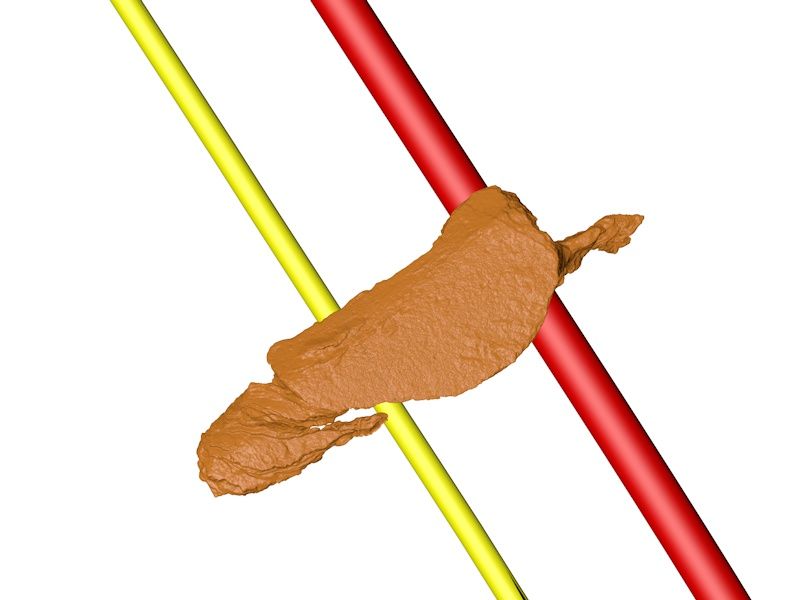

- La distribution spatiale des conduits karstiques (concept d’horizons d’inception)

- La genèse des réseaux karstiques dans la zone épiphréatique (loops)

- L’étagement des réseaux karstiques (phases spéléogénétiques)

Actuellement ils se concentrent surtout sur la prévision de la position (probabiliste) des conduits et sur leur caractérisation (taille, forme, remplissage, eau, etc.).

Climat souterrain

Sujet de premier abord très académique, la compréhension fine du climat souterrain est importante pour la gestion des grottes archéologiques, ornées, touristiques ou même pour certains travaux spéléologiques. Elle est aussi importante pour comprendre la thermique des massifs karstiques et par là l’implantation de sondes géothermiques ou pour expliquer la présence d’une glacière naturelle. Enfin, elle est nécessaire pour interpréter les variations observées dans la croissance des stalagmites et produire des reconstitutions paléoclimatiques.

Projets actuels:

- CaveSeds

- Analyse des interactions entre ventilation, teneur en CO2 et chimie des eaux dans la grotte de Milandre

- Suivi à long terme de quelques glacières naturelles du Jura

Projets passés:

- Thermokarst

- Etude des glacières naturelles du Jura

- Analyse du climat de la grotte de Lascaux

- Etude de la thermique des massifs karstiques

- Evaluation du potentiel thermique des massifs karstiques

- Essai de ventilation artificielle d’une cavité karstique (Milandre)

Enregistrements karstiques

Isolées des processus d’érosion extérieurs, les grottes préservent des séquences sédimentaires sur des centaines de milliers, voire millions d’années. L’étude de ces dépôts, qu’il s’agisse de sédiments détritiques (i.e. laminites, galets) ou de spéléothèmes (i.e stalagmites), apporte une information précieuse sur les changements climatiques et environnementaux au cours du temps. Qu’il s’agisse de cycles glaciaires ou de fluctuations saisonnières les sédiments des grottes renferment une information précieuse sur notre environnement passé.

Outre la datation de ces sédiments, les études de l’ISSKA portent sur leur signature minéralogique (calcite, aragonite, quartz, …), géochimique (Mg, Sr, Ba, S, …) et isotopique (d18O, d13C,…) mais également leur contenu faunistique (micro-invertérbrés, ossements) et botanique (pollens).

Voir également notre compétence en archéozoologie.

-

Stalagmite coupée en vue d’analyses. © ISSKA

-

Les calcites cryogéniques se forment lors de la congélation de l’eau du karst. Elles témoignent à la fois de températures inférieures à 0°C et de la présence d’eau liquide dans une cavité. Leur étude permet de reconstruire l’évolution du permafrost au cours du temps. © ISSKA

-

Les séquences détritiques observées dans les grottes informent sur les changements environnementaux passés et peuvent être datées par des méthodes isotopiques. © ISSKA

Changement climatique et karst

Les conditions climatiques exercent de nombreuses influences sur le karst. Parmi celles-ci l’ISSKA évalue principalement l’effet du changement climatique sur les éléments suivants.

- L’infiltration d’eau dans le sous-sol ou recharge des aquifères. Elle Influence directement la quantité d’eau souterraine disponible. Elle résulte d’un équilibre délicat entre facteurs climatiques (précipitations, température…) et biopédologiques (végétation et sols).

- La précipitation de calcite dans les stalagmites concerne surtout la reconstitution paléoclimatique. Les couches de calcite déposées dans les stalagmites enregistrent les conditions climatiques régnant au moment de leur dépôt, de manière analogue aux anneaux du tronc d’un arbre.

- La dissolution du calcaire joue un rôle dans le ralentissement du réchauffement climatique. En effet, il est démontré que le réchauffement climatique accentue l’activité biologique des sols, induisant une augmentation de la teneur en CO2 du sol. L’eau qui s’infiltre dans le sol dissout par conséquent plus de CO2, ce qui lui permet ensuite de dissoudre plus de calcaire. Il en résulte que pour chaque molécule supplémentaire de calcaire dissous, une molécule a été prélevée dans le sol, donc dans l’atmosphère terrestre. Ce prélèvement de CO2 pourrait expliquer une partie importante de ce que les spécialistes nomment le « carbon sink », c’est-à-dire le fait que le CO2 atmosphérique augmente moins vite que les estimations des modèles.