-

für die unterirdische Biologie (unterirdische Lebensräume),

-

für die Höhlengenese (Kondensationskorrosion),

-

für den Permafrost (natürliche Eishöhlen),

-

für den Höhlenschutz (Schutz archäologischer und touristischer Höhlen),

-

für den Kohlenstoffkreislauf (die Lösung und Ausfällung von Karbonaten wird durch pCO2und somit durch Belüftung gesteuert),

-

für die Trinkwasserversorgung (Temperaturschwankungen in Karstquellen),

-

für die Niedrigtemperatur-Geothermie (Einfluss von Gängen auf den Wärmeaustausch),

-

für den Tunnel- und Bergbau (Vorhersage von Hohlräumen und massiven Wassereinbrüchen),

-

für die öffentliche Gesundheit (Radonemission in Gebäuden)...

ThermoKarst

vom Schweizerischen Nationalfonds SNF finanziertes Projekt, 2020–2024

Unterirdische Hohlräume bilden ein empfindliches Ökosystem, in dem biogeochemische Prozesse stark von Temperatur, Feuchtigkeit und Belüftung abhängen. Sie bewahren zudem einzigartige Spuren ihrer vergangenen Umwelt.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben paläoökologische Studien an Speläothemen – sekundären Karbonatbildungen wie Stalagmiten und Sinterablagerungen – ermöglicht, das Erdklima mit hoher Genauigkeit über die letzten rund 0.5 Millionen Jahre zu rekonstruieren.

Die Frage, wie das unterirdische Klima auf Veränderungen des äusseren Klimas reagiert, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Klar ist aber, dass die Übertragung äusserer Temperaturschwankungen durch Wärmeleitung im Gestein nicht der einzige Mechanismus ist, der die beobachteten unterirdischen Temperaturänderungen erklärt.

Ein gutes Verständnis der thermischen Reaktion des Karstes auf den Klimawandel ist daher grundlegend, um Auflösungs- und Ausfällungsraten zu quantifizieren, geochemische Variationen in Speläothemen zu interpretieren und die Auswirkungen auf die in Höhlen lebenden Organismen zu bewerten.

Aus der Literatur haben wir drei Hypothesen formuliert, die wir im Rahmen des Projekts überprüfen wollen:

-

Die Belüftung der Karstgebirge stellt einen dominanten Mechanismus für den Wärmetransport dar;

-

Die Reaktionszeit von Gebirgen und Höhlen hängt hauptsächlich von advektiven Flüssen (Wasser und Luft) ab, mehr als von der Wärmeleitung im Gestein;

-

Der Wärmeaustausch ist ausreichend, um eine signifikante Menge an Kondenswasser zu erzeugen, das Karstsysteme zumindest unter bestimmten Bedingungen wieder aktiv werden lässt.

Zur Erreichung dieses Ziels stützt sich das Projekt auf zwei Teams mit komplementären Kompetenzen: eines mit Spezialisierung auf das Monitoring und die Konzeptualisierung von Karstsystemen (SISKA) und ein weiteres, das sich mit Wärme- und Stofftransport beschäftigt (FAST, Labor für Strömungsmechanik der Universität Paris-Süd).

Unsere Forschung konzentrierte sich auf belüftete Höhlen, historisch gesehen der am wenigsten verstandene Bestandteil des Wärmetransports in Karstgebieten (die Wärmeleitung im Gestein und der Wärmetransport durch Wasser wurden bereits früher untersucht). Die Forschung kombinierte empirische und theoretische Ansätze und führte zu zwei Doktorarbeiten1 2 sowie mehreren von Fachkollegen begutachteten Artikeln.

Hauptfortschritte von Thermokarst (Auswahl):

-

Ein wesentliches methodisches Hindernis – die Messung von Luftströmungen in Höhlen – wurde durch die Entwicklung und Validierung eines robusten Instruments überwunden, das für unterirdische Bedingungen geeignet ist und eine breitere Anwendung mit vertretbarem Aufwand ermöglicht 3 4. Dies eröffnet den Weg zu systematischen Belüftungsstudien an mehreren Standorten.

-

Wir haben gezeigt, dass die thermische Kopplung zwischen Luft und Gestein zu signifikanten Abweichungen von einem „klassischen“ Modell führt, das nur die Wärmeleitung durch das Gestein berücksichtigt.

-

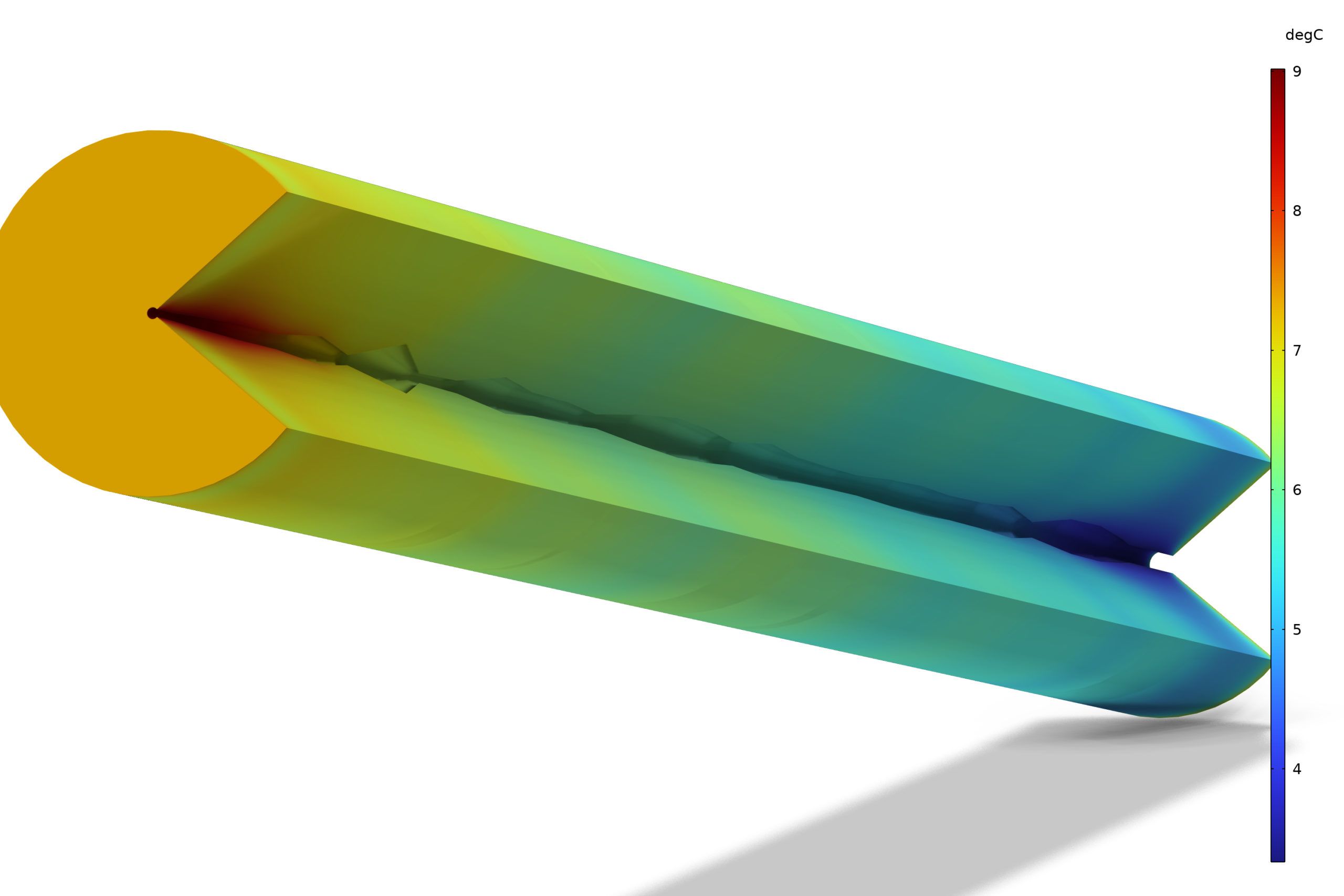

Wir haben die Konvektionslänge definiert und quantifiziert – die Entfernung entlang eines belüfteten Gangs, die erforderlich ist, um äussere Temperatursignale abzuschwächen – und ihre Abhängigkeit von der Dauer klimatischer Zyklen (täglich, jährlich, länger) hervorgehoben 6.

-

Wir haben eine Formel aufgestellt, die die maximale jährliche Konvektionslänge mit dem Luftstrom und dem Durchmesser des Gangs in Beziehung setzt.

-

Wir haben die entscheidende Rolle der Belüftungsintensität für die Konvektionslänge identifiziert, die wiederum durch die engsten Passagen in den unterirdischen Gängen begrenzt wird.

-

Wir haben Zonen innerhalb von Höhlen beschrieben und modelliert, die Temperaturen aufweisen, die höher oder niedriger als die „normale“ Aussentemperatur sind – d. h. die mittlere jährliche Aussentemperatur auf gleicher Höhe.

-

Wir haben die Begriffe „heterotherme“ und „homotherme“ Zonen, die in der unterirdischen Klimatologie weit verbreitet sind, überarbeitet und neu definiert.

-

Wir haben gezeigt, dass Kamineffekte eine weitreichende und signifikante Belüftung in unterirdischen Systemen auslösen können, wenn Temperaturunterschiede bestehen.

-

Wir haben jedoch festgestellt, dass die Belüftungsintensitäten oft gering sind, bedingt durch enge Passagen, und häufig asymmetrisch – mit unterschiedlichem Strömungswiderstand im Winter und Sommer – was durch lokale Geometrie (Tesla-Ventil-Effekt), Schwerkrafteinflüsse in L-förmigen Systemen und andere Faktoren erklärt werden kann.

-

Wir haben den Wärmeübergang zwischen Luft und Gestein entlang belüfteter Gänge identifiziert und charakterisiert.

-

Wir haben die wesentliche Rolle der Aussentemperatur als Randbedingung bestätigt, aber festgestellt, dass die mittlere Bodentemperatur in etwa 0.5 m Tiefe oft höher ist als die Lufttemperatur in 2 m Höhe.

-

Wir haben die Rolle der Wärmeleitung im Gestein klargestellt, die hauptsächlich auf kurzen (täglichen) und langen (dekadischen) Zeitskalen wirkt.

-

Wir haben den Wärmeaustausch im Epikarst bewertet, der sowohl Luft–Gestein- als auch Wasser–Gestein-Transfers umfasst.

-

Wir haben gezeigt, dass einige häufig zitierte Modelle der geothermischen Entwässerung an der Basis von Karstsystemen mit bestimmten theoretischen Aspekten und unseren Daten nicht übereinstimmen, was auf die Notwendigkeit von Modellverbesserungen hinweist.

Ergebnisse und Veröffentlichungen

Neben den beiden Dissertationen1 2 hat Thermokarst mehrere Artikel in internationalen Fachzeitschriften 3 4 5 6 7 8 veröffentlicht, mit mindestens zwei weiteren Manuskripten in Vorbereitung. Diese Ergebnisse identifizieren und quantifizieren die relevanten Prozesse (Wärmeleitung, Wasseradvektion, Luftkonvektion), zeigen, wie Höhlen effizient instrumentiert werden können, und bilden die Grundlage für eine integrierte Modellierung.

Die Ergebnisse dieses Projekts stellen somit einen wichtigen Schritt zum Verständnis des Wärmetransfers in Karbonatgesteinen dar. Die wesentlichen Elemente zum Verständnis des Wärmetransfers in Karstgebirgen sind nun vorhanden. Im Rahmen eines neuen Projekts hoffen wir, die relevantesten Prozesse in ein einheitliches Modell auf der Massstabsebene von Karstmassiven zu integrieren.

Die Projektergebnisse liefern bereits jetzt wichtige Daten für das Verständnis des unterirdischen Klimas, Ergebnisse, die auch in anderen Bereichen nützlich sind :

PHD-Studierende

PIs

Pierre-Yves Jeannin (SISKA), Frédéric Doumenc (Sorbonne), Marc Luetscher (SISKA).

Veröffentlichungen

1 Sedaghatkish, A. The Role of Convective Heat and Mass Transfer in the Thermal Response of Karst Conduits. PhD-Thesis, University of Neuchâtel, Centre of Hydrogeology and Geothermics (CHYN), Switzerland, 2025.

2 Pastore, C. Ventilation Dynamics and Heat Exchange in Caves: An Integrated Monitoring and Modeling Approach. PhD-Thesis, University of Neuchâtel, Centre of Hydrogeology and Geothermics (CHYN), Switzerland, 2025.

3 Pastore C., Sedaghatkish A., Schmid N., Weber E., Luetscher M., 2024. Monitoring air fluxes in caves using digital flow meters. International Journal of Speleology, 53, 63-73.doi.org/10.5038/1827-806X.53.1.2500

4 Pastore C., Weber E., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Dispersion of artificial tracers in ventilated caves. International Journal of Speleology, 53(1), 51-62. doi.org/10.5038/1827-806X.53.1.2497

5 Sedaghatkish A., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Modeling the effect of free convection on permafrost melting rates in frozen rock-clefts. The Cryosphere, 18, 4547–4565, doi.org/10.5194/tc-18-4547-2024

6 Sedaghatkish A., Pastore C., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Modelling heat transfer for assessing the convection length in ventilated caves. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 129, e2024JF007646. doi.org/10.1029/2024JF007646

7 Sedaghatkish, A., Pastore C., Doumenc F., Jeannin P.-Y., et Luetscher M.. Thermal Modeling of Caves Ventilated by Chimney Effect. International Journal of Thermal Sciences 212 (June 2025): 24. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2025.109757.

8 Garagnon J., Luetscher M., Weber E., 2022. Ventilation regime in a karstic system (Milandre Cave, Switzerland). Karstologia Mémoires, 23, 18-19