-

la biologie souterraine (biotopes souterrains),

-

la genèse des grottes (corrosion par condensation),

-

le permafrost (glacières naturelles),

-

la conservation des grottes (protection des grottes archéologiques et touristiques),

-

le cycle du carbone (la dissolution et la précipitation des carbonates sont contrôlées par la pCO2, donc par la ventilation),

-

l’alimentation en eau potable (variations de température des sources karstiques),

-

la géothermie basse température (effet des conduits sur les échanges thermiques),

-

le percement de tunnels et de mines (prédiction de vides et d’intrusions massives d’eau),

-

la santé publique (radon exhalé dans les habitations)…

ThermoKarst

projet financé par le Fonds national de la recherche scientifique, FNS, 2020-2024

Les cavités souterraines constituent un écosystème fragile dans lequel les processus biogéochimiques dépendent fortement de la température, de l’humidité et de la ventilation. Elles abritent également des traces uniques de leur environnement passé.

Depuis le début du 21ème siècle, les études paléoenvironnementales des spéléothèmes, formations carbonatées secondaires telles que stalagmites et coulées stalagmitiques, ont permis de reconstruire le climat terrestre avec précision, sur les derniers 500’000 ans environ.

La question de la réponse du climat souterrain aux variations du climat extérieur n’est cependant pas entièrement résolue. Les résultats du projet Thermokarst indiquent clairement que le transfert des variations extérieures par diffusion thermique à travers la roche n’est pas le seul mécanisme responsable des variations observées sous terre.

Bien comprendre la réponse thermique du karst au changement climatique est donc fondamental pour quantifier les taux de dissolution/précipitation et interpréter les variations géochimiques observées dans les concrétions, et pour évaluer les impacts sur les organismes vivants dans les grottes.

A partir de la littérature, nous avions formulé trois hypothèses que nous chercherions à valider au cours du projet :

-

La ventilation des massifs karstiques représente un mécanisme dominant pour le transfert de chaleur ;

-

Le temps de réaction des massifs et des grottes dépend principalement des flux advectifs (eau et air), plus que de la conduction de chaleur dans la roche ;

-

Les échanges thermiques sont suffisants pour produire une quantité significative d’eau de condensation pour recharger les systèmes karstiques, au-moins dans certaines conditions.

Pour atteindre cet objectif, le projet s’appuie sur deux équipes aux compétences complémentaires, l’une spécialiste du monitoring et de la conceptualisation des systèmes karstiques (ISSKA), l’autre des transferts de chaleur et de masse (FAST, Laboratoire de mécanique des fluides de l’Université de Paris-Sud).

Notre recherche s’est concentrée sur les grottes ventilées, historiquement le composant le moins bien compris du transport thermique en milieu karstique (la conduction de la chaleur dans la roche et l’advection de la chaleur par l’eau ayant déjà été traitées dans des travaux antérieurs). La recherche a combiné des approches empiriques et théoriques, produisant deux thèses de doctorat1 2 et plusieurs articles évalués par des pairs.

Principales avancées de Thermokarst (sélection) :

-

Un obstacle méthodologique majeur — la mesure des flux d’air dans les grottes — a été surmonté grâce au développement et à la validation d’un instrument robuste, adapté aux conditions souterraines, permettant un déploiement plus large avec un effort raisonnable 3 4.Cela ouvre la voie à des études systématiques de la ventilation sur plusieurs sites.

-

Nous avons démontré que le couplage thermique air–roche entraîne des écarts significatifs par rapport à une modèle « classique » ne considérant que la conduction thermique à travers la roche.

-

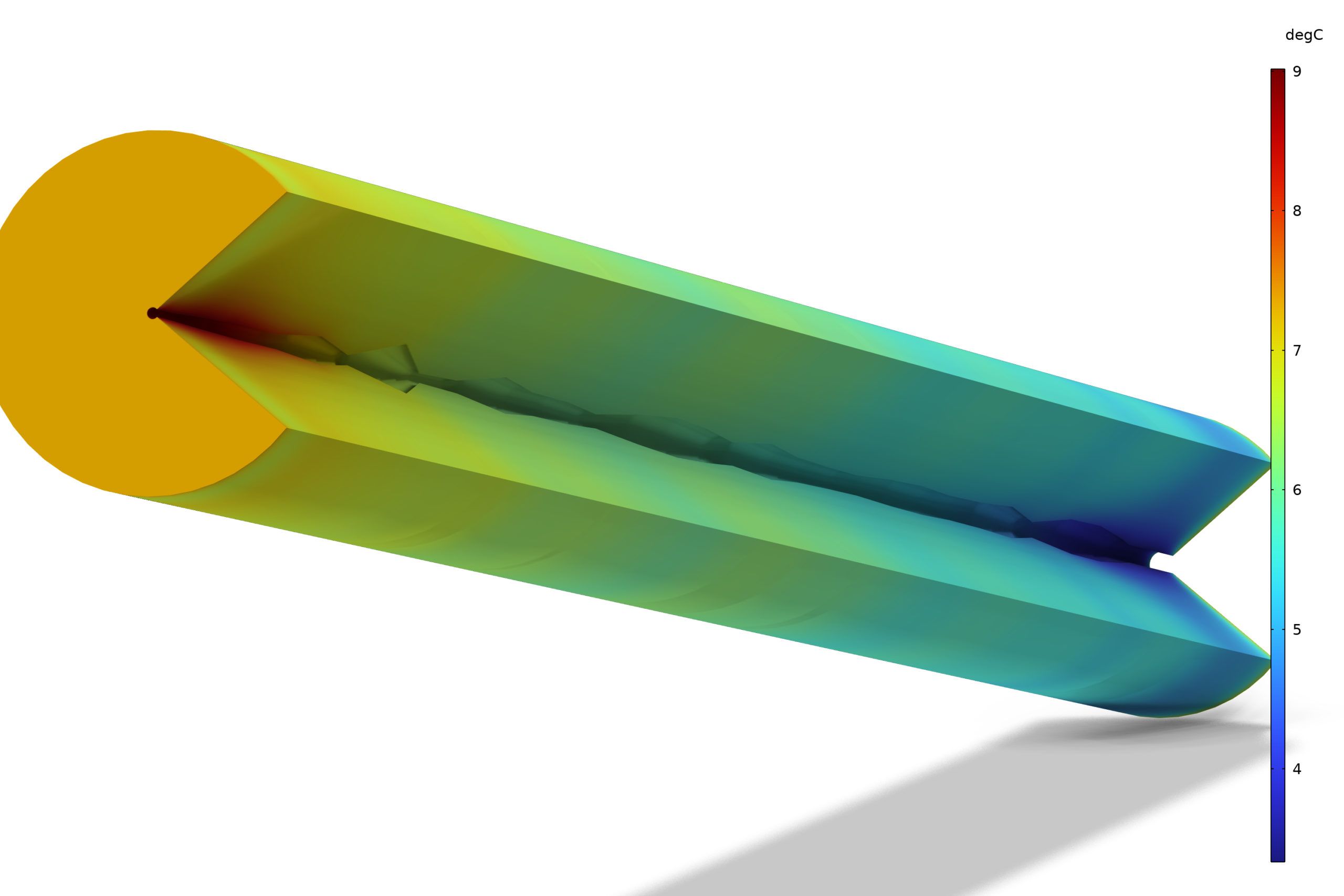

Nous avons défini et quantifié la longueur de convection — la distance le long d’un conduit ventilé nécessaire pour amortir les signaux thermiques externes — et mis en évidence sa dépendance à la durée des cycles climatiques (quotidiens, annuels, plus longs) 6.

-

Nous avons établi une formule reliant la longueur de convection annuelle maximale au débit d’air et au diamètre du conduit.

-

Nous avons identifié le rôle déterminant de l’intensité de la ventilation sur la longueur de convection, celle-ci étant elle-même limitée par les passages les plus étroits des conduits souterrains.

-

Nous avons décrit et modélisé des zones au sein des grottes présentant des températures supérieures ou inférieures à la température « normale », c’est-à-dire la température annuelle moyenne extérieure de l’air à la même altitude.

-

Nous avons révisé et redéfini les termes de « zones hétérothermiques » et « homothermiques » assez largement utilisés en climatologie souterraine.

-

Nous avons mis en évidence le fait que les effets de cheminée peuvent déclencher une ventilation étendue et significative dans les systèmes souterrains lorsqu’il existe des contrastes de température.

-

Nous avons cependant observé que les intensités de ventilation sont souvent faibles à cause de passages étroits, et fréquemment asymétriques (résistance aéraulique différente entre hiver et été — expliquées par la géométrie locale (comportement de type valve Tesla), les effets gravitationnels dans des systèmes en forme de L, et d’autres facteurs.

-

Nous avons identifié et caractérisé les échanges thermiques air–roche le long des conduits ventilés.

-

Nous avons confirmé le rôle essentiel de la température extérieure comme condition aux limites, mais relevé que la température moyenne dans le sol à ~0.5 m était souvent plus élevée que celle de l’air à 2 m au-dessus du sol.

-

Nous avons clarifié le rôle de la conduction thermique dans la roche, principalement aux échelles temporelles courtes (quotidiennes) et longues (décennales).

-

Nous avons évalué les échanges thermiques dans l’épikarst impliquant à la fois les transferts thermiques air–roche et eau–roche.

-

Nous avons démontré que certains modèles largement cités du drainage géothermique à la base des systèmes karstiques sont incohérents avec certains aspects théoriques et avec nos données, indiquant la nécessité d’améliorations les modèles.

Résultats et publications

Au-delà des deux thèses1 2 , Thermokarst a produit plusieurs articles dans des revues internationales 3 4 5 6 7 8 avec au moins deux autres manuscrits en préparation. Ces résultats identifient et quantifient les processus pertinents (conduction, advection par l’eau, convection de l’air), démontrent comment instrumenter efficacement les grottes, et posent les bases d’une modélisation intégrée.

Ainsi, les résultats de ce projet représentent une étape-clé dans la compréhension des transferts de chaleur dans les roches carbonatées. Les principaux éléments nécessaires à la compréhension du transfert de chaleur dans les massifs karstiques sont désormais en place. Au travers d’un futur projet, nous espérons pouvoir intégrer les processus les plus pertinents dans un modèle unifié à l’échelle des massifs karstiques.

Les résultats du projet apportent d’ores et déjà des données essentielles pour la compréhension du climat souterrain, résultats utiles aussi pour d’autres domaines :

PHD Students

PIs

Pierre-Yves Jeannin (ISSKA), Frédéric Doumenc (Sorbonne), Marc Luetscher (ISSKA).

Publications

1 Sedaghatkish, A. The Role of Convective Heat and Mass Transfer in the Thermal Response of Karst Conduits. PhD-Thesis, University of Neuchâtel, Centre of Hydrogeology and Geothermics (CHYN), Switzerland, 2025.

2 Pastore, C. Ventilation Dynamics and Heat Exchange in Caves: An Integrated Monitoring and Modeling Approach. PhD-Thesis, University of Neuchâtel, Centre of Hydrogeology and Geothermics (CHYN), Switzerland, 2025.

3 Pastore C., Sedaghatkish A., Schmid N., Weber E., Luetscher M., 2024. Monitoring air fluxes in caves using digital flow meters. International Journal of Speleology, 53, 63-73.doi.org/10.5038/1827-806X.53.1.2500

4 Pastore C., Weber E., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Dispersion of artificial tracers in ventilated caves. International Journal of Speleology, 53(1), 51-62. doi.org/10.5038/1827-806X.53.1.2497

5 Sedaghatkish A., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Modeling the effect of free convection on permafrost melting rates in frozen rock-clefts. The Cryosphere, 18, 4547–4565, doi.org/10.5194/tc-18-4547-2024

6 Sedaghatkish A., Pastore C., Doumenc F., Jeannin PY., Luetscher M., 2024. Modelling heat transfer for assessing the convection length in ventilated caves. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 129, e2024JF007646. doi.org/10.1029/2024JF007646

7 Sedaghatkish, A., Pastore C., Doumenc F., Jeannin P.-Y., et Luetscher M.. Thermal Modeling of Caves Ventilated by Chimney Effect. International Journal of Thermal Sciences 212 (June 2025): 24. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2025.109757.

8 Garagnon J., Luetscher M., Weber E., 2022. Ventilation regime in a karstic system (Milandre Cave, Switzerland). Karstologia Mémoires, 23, 18-19